GAËL FAYE, Jacaranda

Un live qui humanise l’histoire du Rwanda grâce à différents parcours de vie: Rosalie, une arrière grand-mère, Eusébie, l’amie de Vénancia, la mère du narrateur ou l’oncle, Claude .

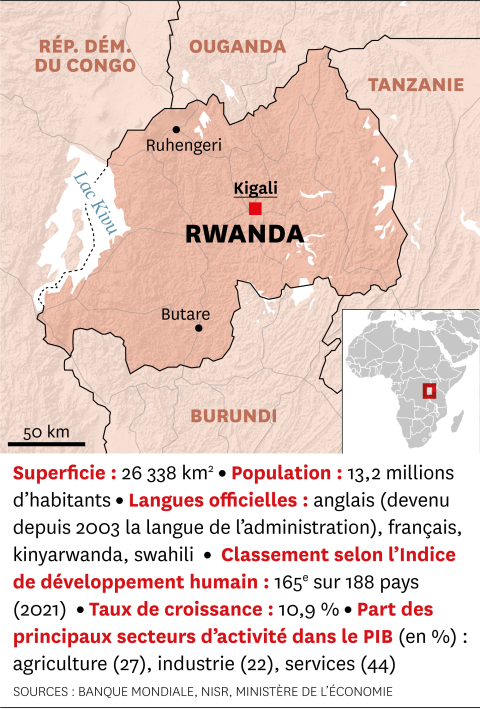

Sans sombrer dans le didactisme Gaël Faye entend nous faire comprendre le génocide rwandais de 1994 en remontant à l’histoire coloniale de ce pays. En effet si le Rwanda a été un royaume dirigé par les Tutsis, il est devenu ensuite une colonie allemande puis après la défaite de 1914 est passé dans l’escarcelle de la Belgique.Or c’est à travers les différentes révélations des personnages que le lecteur parvient à comprendre ce qui a pu conduire à cette violence génocidaire.

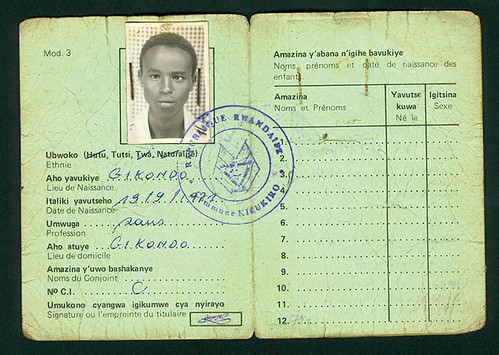

Avec Rosalie on comprend que les différences ethniques ont été exacerbées par les Belges qui ont introduit des caractéristiques physiques et morales afin de définir Hutus ou Tutsis et qu’ils sont responsables de l’introduction d’une carte d’identité qui va finaliser ces divisions.

Des dates viennent rythmer la vie des différents personnages et éclairent leurs souffrances.

La date de 1973 correspond à la prise de pouvoir de Habyarimana et au moment où des massacres ont lieu à l’égard des Tutsis au point que le grand-père du narrateur se réfugie au Burundi et qu’Eusébie, élève du secondaire doit elle aussi prendre la fuite.Cette date coïncide également avec l’arrivée en France de la mère du narrateur.

On se rend compte, grâce à Alfred, que certains pogroms sont plus lointains et remontent à 1959, c’est-à-dire à la déclaration de la République par les Hutus.

Une autre date jalonne le roman celle de 1994 : l’avion du président Habyarimana est abattu, les Tutsis sont venus responsables de l’événement, ce qui déclenche le génocide.

La plupart des personnages du roman subissent dans leur chair ce déchaînement de violence. Claude est victime d’un coup de machette au niveau de la tête. Eusébie voit périr ses quatre enfants. Menacée de viol, traquée, elle survit in extremis aux massacres qui ont lieu dans les églises… et ne doit en partie son salut qu’à Alfred engagé dans le FPR.

Au fil des rencontres, des témoignages, les rapports de force se dessinent. D’un côté l’idéologie Hutu attisée par Habyarimana, de l’autre le FPR auquel adhère la grand-mère de Milan, le narrateur, ou Alfred, désireux de ramener les exilés au Rwanda et de favoriser un partage du pouvoir.

A cela s’ajoute le rôle de la religion la grand-mère de Milan été convertie au catholicisme, elle demeure pieuse alors que Claude reproche à l’église d’avoir été la complice des génocidaires, les prêtres n’hésitant pas à accueillir les Tutsis dans leurs églises afin de les livrer à la haine des Hutus.Enfin la France, dans le soutien apporté à Habayrimana, apparaît comme celle qui a contribué au génocide.

Gaël Faye a soin d’éviter tout manichéisme.Certes les Hutus pillent, brûlent , violent mais, parmi eux, certains gardent leur humanité et n’oublient pas que ceux qui sont persécutés sont d’anciens voisins. C’est une femme Hutu qui soigne la blessure de Claude et lui permet de rester en vie, c’est encore un paysan Hutu et son fils qui aident Eusébie à échapper aux griffes de leurs congénères. Sartre est un personnage attachant : Hutu faisant partie d’une famille de génocidaires, il a tenté de se racheter en s’occupant des orphelins ou mayibobo.

Violence et exil sont la marque commune de la plupart des personnages. Chacun d’ente eux panse ses blessures à sa façon. La mère de Milan se réfugie dans le silence, Sartre pense échapper à son passé en taisant ses liens avec ses parents.Eusébie se noie dans les études et le travail, les mayibobo dans l’alccool, la drogue ou la fête.

Mais au delà des victimes immédiates, Faye met en lumière les répercussions psychiques de ce drame sur les Rwandais plus jeunes. Les blessures indirectes que porte Milan, né en France, tiennent au silence de sa mère, et à l’ignorance de son histoire. Celles de Stella sont imputables aux non-dits liés à la mort de sa fratrie ainsi qu’au désir d’ascension professionnelle de sa mère, désireuse de se frayer un chemin dans le Rwanda de la reconstruction.

L’un comme l’autre éprouvent le besoin de trouver leur place dans leur famille et tentent d’obtenir auprès de leurs ancêtres une partie des réponses à leurs questions.

Stella doit composer avec les espoirs que sa mère nourrit en elle et qui constitue un fardeau dont elle doit se libérer.

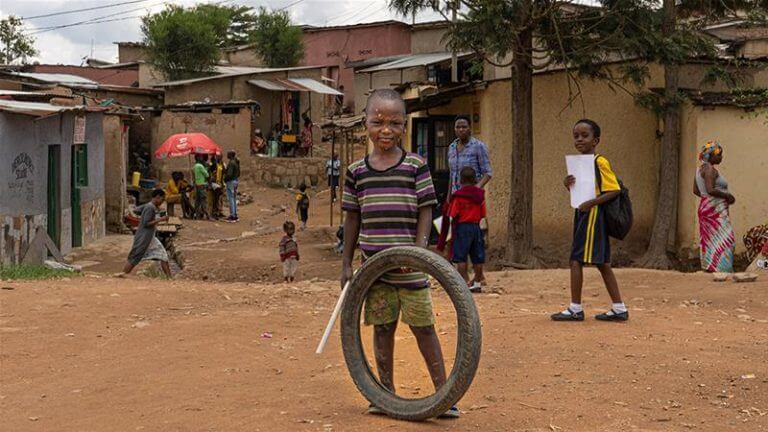

Milan doit s’intégrer à un pays qui, au départ lui paraît misérable, sans hygiène. En raison de ce lien distancé avec le Rwanda Claude lui reproche de se comporter en touriste. Le livre met en lumière ce lent apprentissage d’un pays dont le narrateur doit tout découvrir.Ses sensations évoluent au fil des années et de ses voyages. À la répulsion éprouvée devant le trou rudimentaire que constituaient les toilettes en 1998 succède le besoin de s’enraciner dans ce pays en demandant la naturalisation rwandaise puis apparaît la nostalgie face à un pays qui, en 2010, semble perdre son âme en sombrant dans la modernisation.

Graduellement Milan se familiarise davantage avec le quartier de Nyamirambo ou les rues de Butare, apprécie « l’odeur d’humus tropical et de terre mouillée de ce pays ». Enfin il parvient sur les bords du lac Kivu à trouver la paix tant souhaitée car Il est arrivé à la fin de sa quête et de son enquête.

Le jacaranda est l’arbre qui trône majestueusement devant la maison de Stella. S’il constitue un refuge et un repère pour Stella, il symbolise à la fois sa famille et le Rwanda abritant les secrets et les morts du passé . Son éradication prend la forme d’un crime et n’est pas sans évoquer les coups de machette des génocidaires car sa destruction témoigne du besoin du Rwanda de construire un pays neuf et moderne dans lequel bourreaux et victimes doivent apprendre à vivre ensemble.